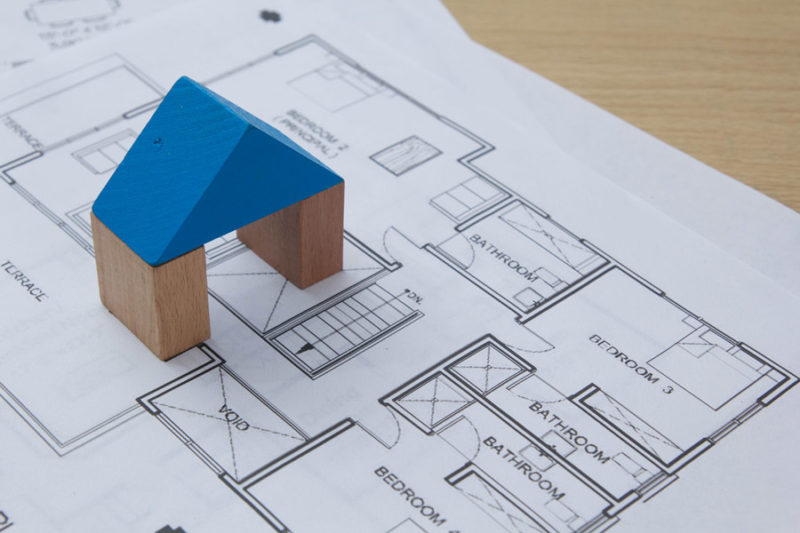

首都圏の不動産市場といえば、どうしても都心3区(千代田・中央・港区)や東京23区の動きに注目が集まりがちです。しかし、近年は都心の価格上昇や供給不足を背景に、埼玉県をはじめとする郊外エリアへの関心が高まっています。

特に「築年数1〜10年」「最寄駅徒歩1〜10分」「シングルタイプ」といった条件に該当する物件は、都心通勤に便利でありながら、価格水準を抑えられる点で需要が拡大しているのが特徴です。

本記事では、埼玉県全域における2021年から2024年までのデータを基に、価格推移、㎡単価、取引件数の3つの観点から市場動向を分析し、不動産投資家や購入希望者に役立つ視点を提供します。

目次

推移グラフ(年集計)

平均価格(年平均)

㎡単価(年平均)

㎡単価推移

埼玉県全域における1〜10年築、最寄駅徒歩1〜10分、1部屋の物件の㎡単価推移を見てみると、2021年の71.6万円/㎡から2024年には83.6万円/㎡に上昇しています。特に2022年には82.4万円/㎡と大きな伸びを見せ、その後も82.1万円/㎡を経て83.6万円/㎡に達しました。この上昇は、需要の増加と新規供給の減少が主な要因と考えられます。特に、都市部へのアクセスが良好なエリアでは、居住需要が高まり、価格を押し上げています。

一方で、リスクとしてはサンプル偏りが挙げられます。特定の駅周辺や築年数に偏ったデータは、全体の市場動向を正確に反映しない可能性があります。投資家にとっては、長期的な視点での投資が望ましいと考えられます。市場の変動を見極めつつ、安定した収益を狙うことが重要です。個別物件の賃料実勢・管理状況の確認が必要です。

※不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解です。最終的な投資の判断は個別物件の賃料実勢・管理状況等をご確認ください。

販売件数(年合計)

取引件数の推移

埼玉県全域における、築年数1〜10年、最寄駅徒歩1〜10分、間取1部屋の物件に関する取引件数の推移を、2021年から2024年までのデータを基に解説いたします。2021年の販売件数は43件、2022年は27件、2023年は33件、2024年は44件となっており、全体としては2022年を底に回復傾向にあることが見受けられます。

この取引件数の変動には、主に需給バランスの変化と新規供給の影響が考えられます。2022年の取引件数の減少は、需要の低迷や新型コロナウイルスの影響によるものであったと推測されますが、2023年以降は需要が回復し、特に2024年には44件と増加しています。これは、経済の回復や金利の安定が影響している可能性があります。一方で、供給面では新たな物件の登場が取引を活性化させていると考えられます。

ただし、リスクとしては、駅からの距離や築年分布に偏りがあるため、特定のエリアや物件に依存する可能性があります。このため、投資を検討する際には、長期的な視点での判断が求められます。市場全体の動向を見極めつつ、個別物件の賃料実勢・管理状況の確認が必要です。

※不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解です。最終的な投資の判断は個別物件の賃料実勢・管理状況等をご確認ください。

スタッフコメント

埼玉県の築浅・駅近ワンルーム市場は、都心部と比べて価格水準が抑えられながらも、平均価格・㎡単価ともに上昇基調を見せており、今後の資産形成において十分な魅力を持っています。2023年に一時的な下落が見られたものの、2024年には回復しており、市場が柔軟に調整される点はリスク分散の観点でも安心材料といえるでしょう。

また、㎡単価の上昇は堅調な需要を裏付けており、交通利便性の高い駅近物件が価格を牽引しています。都心部では100万円/㎡を超えるエリアも増えている中、埼玉は割安感を残しつつ成長余地がある点が投資のポイントです。

さらに、取引件数も2022年の落ち込みを経て回復基調にあり、市場の安定感が確認できる状況です。投資を検討する際は、個別物件の賃料水準や管理状況を確認しながら、中長期的に安定した収益を狙う戦略が効果的です。

グラフのデータは国土交通省の「不動産情報ライブラリ」をもとにしています。グラフ下の解説は、不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解で表示させており、必ずしも正しいとは限りません。

価格推移

埼玉県全域における築年数1〜10年、最寄駅徒歩1〜10分、間取1部屋の不動産価格推移を2021年から2024年までのデータを基に分析いたします。2021年の平均価格は3,020万円であり、2022年には3,462万円に上昇しましたが、2023年には3,118万円と一時的に下落しました。2024年には再び3,441万円に回復しています。このような価格変動は、需給バランスや新規供給の影響を受けていると考えられます。

特に、2022年の価格上昇は、需要の増加に対する供給が追いつかない状況を反映しています。一方、2023年の価格下落は、金利の上昇や経済不安が影響した可能性があります。新規供給が増加したことも、価格の安定化に寄与したと考えられます。リスクとしては、駅からの距離や築年数の偏りが影響する可能性があるため、特定のエリアにおけるデータの偏りには注意が必要です。投資家にとっては、長期的な視点での投資が望ましいといえるでしょう。個別物件の賃料実勢・管理状況の確認が必要です。

※不動産投資の参考として一般的な傾向に基づく見解です。最終的な投資の判断は個別物件の賃料実勢・管理状況等をご確認ください。